C'est à la veille de mon départ à la Réunion fin janvier que Bertrand m'apprend l'heureuse nouvelle : Rado, le cameraman prodige de DDC sera retenu par des obligations filmiques de dernière minute. C'est donc moi qui le replacerai au poste de directeur de la photo pendant la semaine de tournage du film Objectif Sud qui débute dans dix jours, au lendemain de mon retour de réunion avec les Créoles. J'en trépigne d'excitation, et ce pour deux raisons : d'abord l'idée de me retrouver derrière la caméra pour mon premier "vrai" tournage en province, et d'autre part la perspective de découvrir l'Androy, mystérieuse région du sud de l'Ile Rouge. Quand je dis "premier vrai tournage en province", c'est sans compter une courte excursion de deux jours fin novembre dans la forêt tropicale de Vohimana, à deux heures de Tana, en compagnie de Bertrand, Hentsoa (notre impayable assistante de production), et d'une flopée de lémuriens anonymes dans le cadre d'un documentaire sur la valorisation des plantes aromatiques et médicinales commandé par l'IRG, un institut de recherche Américain.

Cette fois, il s'agit d'un film rendant compte de l'activité d'Objectif Sud, programme de l'ONG française GRET ( financée en majeure partie par l'Union Européenne). En deux mots, ce programme vise a développer l'Androy, région extrêmement pauvre et régulièrement affectée par la sécheresse, principalement au travers de micro-crédit aux villageois et de recherche agricole en collaboration avec les paysans. Jusqu'à la semaine précédant le tournage, le script est celui d'une fiction mettant en scène un jeune antandroy (contrairement à l'idée reçue, les habitants de l'Androy sont des Antandroys, et non des androïdes); un jeune Antandroy, disais-je, qui a quitté sa région natale pour tenter sa chance dans les mines de saphir de l'impitoyable Ilakaka. Carlos, c'est son nom, rentre au village pour se rendre au chevet de son père malade du palus et, préoccupé par le devenir de l'entreprise familiale de commerce de zébus et produis dérivés, fait appel à Objectif Sud afin d'être lui aussi micro-débité. Le père, quant à lui, succombe au palus et on organise une grande fête pour célébrer sa promotion au poste à haute responsabilité d'ancêtre, non sans sacrifier son cheptel de zébus (je sais, c'est pas ça qui va arranger les affaires, mais la tradition c'est la tradition).Si je me permets de vous raconter la fin, c'est que ce script n'a pas été retenu, et qu'au dernier moment sont apparues des divergences entre les responsables du programme et la coordinatrice du film pour l'ONG à l'origine dudit scénario. Bref, à quelques jours du début du tournage, on remet en question ce que devrait être ce film de vingt-six minutes. Fiction? Documentaire? Docu-fiction? Institutionnel? "Tout public"? D'un côté on veut dresser un bilan flatteur de l'action de l'ONG (le film s'adresse entre autres à des bailleurs de fonds, l'année où le GRET souffle ses trente bougies), de l'autre mettre en lumière des barrières culturelles, les limites de la vision et de l'action d'une organisation d'européens dans un endroit du globe où l'on ne partage pas forcément les mêmes valeurs. Finalement, ce sera un documentaire.

C'est un lundi matin nuageux que Njiva (prononcez Dziv), l'ingé-son ("l'homme perche", il fait 1,90m) et moi embarquons sur un vol AirMad. Une heure vingt de turbulence plus tard, nous voici arrivés à Fort Dauphin où nous retrouvons Marley (prononcez Marley), le chauffeur mis à notre disposition par l'ONG. Direction Ambovombe, "chef lieu" de l'Androy où est basée Objectif Sud; techniquement à moins d'une heure à vol d'oiseau. Malheureusement, nous ne sommes pas en oiseau mais en pick-up, et la région est très enclavée. Il nous faudra donc quatre heures pour rallier Ambovombe et enfin apercevoir les cactus et autres arbres épineux qui sont le signe distinctif de la région. Car en plus de souffrir du manque d'eau et de nourriture, les Antandroys sont condamnés à vivre dans un monde où il faut toujours faire des détours ou savoir sauter très haut pour éviter les cactus ( qui par ailleurs produisent un des uniques aliments en cette période de soudure : la raquette, petit fruit acidulé à la chair jaune). Un monde où l'on a par conséquent vite fait de se retrouver criblé d'épaisses épines.

Nous arrivons à Ambovombe à la tombée de la nuit. Là nous attendent Magali, la coordinatrice du projet pour Objectif Sud, et Hanitranaina, dite Hanitra (prononcez Andj) la réalisatrice du film déjà sur place depuis une semaine pour les repérages.

Hanitra est une réalisatrice free-lance résidant à Tana et contractée pour l'occasion par DDC. C'est avant tout une amie avec laquelle nous avons écumé les karaokés de la capitale ; une malgache de vingt huit ans qui a grandi dans la région parisienne et étudié le cinéma aux Etats Unis, avant de décider de s'installer dans son pays d'origine il y a deux ans.

Le planning de tournage est serré; en une semaine nous devrons interviewer les acteurs de toutes les branches du programme, faire parler les bénéficiaires dans les villages et d'une façon générale filmer la vie quotidienne en Androy. Toute cette semaine, nous allons donc suivre Andry, un jeune Antandroy parti étudier la gestion à l'université de Tana, et de retour à Ambovombe pour les vacances. Il profite de son séjour pour rencontrer les différents acteurs d'Objectif Sud, qu'il connaît pour la plupart, et se renseigner sur leur action dans la région. C'est le scénario de dernière minute pour lequel a opté Magali, et qui offre l'avantage de mettre en scène des échanges entre un Antandroy et les différents acteurs plutôt que des interviews "classiques".

Le temps de faire connaissance avec Magali autour d'un sakafo (repas), et le tournage démarre par la veillée d'Andry et ses amis Ambovombiens, réunis autour de lampes à gaz pour chanter et deviser sur la contribution de l'ONG au développement de leur région.

Le dialecte parlé en Androy est l'Antandroy. Njiva le comprend dans les grandes lignes ( il a déjà participé à plusieurs tournages dans la région ), et la plupart des gens ici comprennent le malgache des merina (ethnie des hauts plateaux ). Les animateurs Antandroys d'Objectif Sud, quant à eux, parlent tous couramment français. Cela dit, l'intégralité des dialogues et interviews filmés sera en Antandroy. Le rôle d'interprète revient donc à Andry qui, dès cette première soirée de tournage, se montre très naturel devant la caméra et met à l'aise les autres intervenants du film. Une fois cette première scène dans la boîte, Njiva et moi pouvons rejoindre l'humble maisonnette mise à notre disposition, pour une courte nuit de sommeil. Il faudra en effet se lever avant le soleil pour capter les "magic hours", et avoir assez de temps devant nous avant que la lumière du soleil ne devienne trop intense, sur les coups de onze heures. Manque de chance pour nous (mais coup de chance pour la région), le soleil n'est pas au rendez-vous et on annonce même de la pluie, chose rare en Androy. C'est donc sous un ciel oscillant entre blanc et gris que débute cette semaine.

La première journée est dédiée à des scènes dans les différents locaux d'Objectif Sud à Ambovombe, l'occasion d'un premier contact avec cette petite ville aux rues bordées de cactus. À l’exception de français travaillant pour l'ONG, dont l'inévitable antenne "Micro Finance" siège sur la place centrale de la ville, on ne croise pas l'ombre d'un "Vazaha" (étranger ). Du coup, notre présence, ajoutée à celle de la caméra, attise la curiosité et on s'habitue vite à tourner en permanence avec une vingtaine de "zaza" ( enfants ) derrière nous, qui observent les scènes d'un air sage, amusé et captivé. Là où nous passons, ce n'est bien entendu jamais inaperçus, mais les regards braqués sur nous sont tous emprunts de bienveillance et personne ne nous refuse un sourire. Les gens sont curieux et, comme le fait remarquer Andry, on a ici à coeur d'accueillir chaleureusement les étrangers. Ca peut bien sur sembler banal, une vision de carte postale, mais ce n'est pas évident quand on considère la pauvreté ambiante. On pourrait s'attendre à moins de sympathie, plus d'ammertume à l'égard de vahazas aisés qui viennent quelques jours documenter la misère.

Dès la matinée du deuxième jour, nous quittons Ambovombe pour aller à la rencontre des habitants des villages avoisinants, bénéficiaires des programmes de l'ONG. Dans le village de Maroalmenty, comme ce sera le cas dans les autres villages le reste de la semaine, ce sont des hordes d'enfants qui nous accueillent et Njiva hérite très vite du rôle de " perchman / animateur de zaza ", qui consiste à détourner l'attention des enfants de la caméra pendant que je filme, tout en continuant à prendre le son. Nous sommes là pour filmer une réunion entre les agents de crédit et les chefs de village ( sachant que la majeure partie du village est présente ). Avec l'aide d'Andry qui, une fois de plus, explique parfaitement aux différents intervenants la finalité du film et ce qu'on attend d'eux en leur faisant oublier la caméra, les échanges que nous filmons sont riches et les paysans saisissent cette opportunité d'exprimer entre autres leurs réserves vis à vis du programme. Il ressort principalement que l'argent octroyé pour développer leurs activités leur permet tout juste de survivre en ces temps de "kéré" (soudure).

Quand nous quittons Maroalmenty, les femmes nous promettent des danses et des chants traditionnels si nous revenons l'après-midi. A notre retour, les villageoises nous attendent vêtues de leurs plus beaux "lambas" ( grandes écharpes de soie ). Les hommes, quand à eux, ont orné leurs têtes des traditionnels chapeaux coniques Antandroys et ont dans leurs mains des "lefonas" (lances). Plus d'une centaine d'enfants surexcités forme un cercle autour des danseurs, qui commencent à taper des pieds en cadence en brandissant leurs lances, alors que les femmes se mettent à chanter. Tous forment ce que je décrirais comme une chenille Antandroy, qui ondule au rythme du chant des femmes et des vocalises rythmiques de l'assemblée, formant un ensemble parfaitement harmonique. Ca ne manque pas, on invite le "grand Vazaha au grand nez" ( tel qu'on m'appelle Maroalmenty ) à poser sa caméra et à venir danser. Bien entendu. Njiva se saisit dans la foulée de la caméra afin d'immortaliser ce grand moment d'embarras pour la race Vahaza. Abandonnant tout espoir d'impressionner les femmes du village avec mon déhanché, et misant plutôt sur un public nombreux d'une moyenne d'âge de six ans et demie, j'exécute une chorégraphie librement inspirée de Rabbi Jacob devant l'assemblée de zazas hilares . C'est un triomphe.

Ces moments dans les villages, danse mise à part, resteront parmi les plus forts... à moins que ce ne soit l'effervescence du marche aux zébus hebdomadaire ou cette fin d'après-midi surréaliste chez l'Ombias, sorte de sorcière guérisseuse qui, ce jour là, provoqua une sacrée transe chez ses patientes...

Au terme de cette semaine, une quinzaine d'heures de film, a présent entre les mains de Hanitra pour le montage...

Et bientôt sur vos écrans !

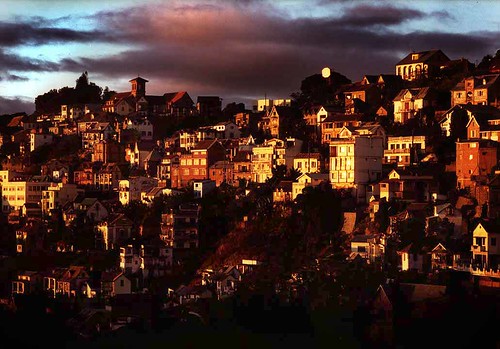

C’est la coutume à Tana, le vendredi soir tout le monde sort pour aller passer du bon temps en famille ou chez des amis, suivi de la traditionnelle excursion en boite, au Karaoké, au resto ou au cabaret. Les plus branchés passeront une partie de la soirée sur le boulevard de l’indépendance à cuver du whisky en petits groupes au son grésillant des hauts parleurs des voitures alignées toutes portes ouvertes. Assis sur le capot, une Boston au bec, on attend le soleil matinal du samedi en échangeant des banalités. Les mélomanes se donnent rendez-vous au Piment Café, le jazz club en vogue de la ville. Affranchi des frais d’entrée modiques, on peut s’installer à une table et siroter une Three Horse Beer bien callé sur une chaise pliante bas de gamme made in China genre « Opération Solde d’été », le lot de 6 pour 19,99 Euros au Bricojardin de Montluçon. Les avant bras collé au bulgomme lui-même collé à la bière, on attend patiemment son assiette de frites ou la soupe Van Tan Mine commandées il y a une heure déjà. Juste avant le premier set, c’est généralement le moment d’interpeller la serveuse pour lui demander si elle n’avait pas remarqué un léger délai au niveau du service. Alors que la foule s’amoncelle dans la petite salle, et que les tables disponibles se font rares, elle vous annonce, l’œil vitreux et d’une mine désolée qu’il n’y a plus de frites à cette heure-ci. Bon, il reste de la bière ? Alors deux THB « mangatsika » (bien fraîches).

C’est la coutume à Tana, le vendredi soir tout le monde sort pour aller passer du bon temps en famille ou chez des amis, suivi de la traditionnelle excursion en boite, au Karaoké, au resto ou au cabaret. Les plus branchés passeront une partie de la soirée sur le boulevard de l’indépendance à cuver du whisky en petits groupes au son grésillant des hauts parleurs des voitures alignées toutes portes ouvertes. Assis sur le capot, une Boston au bec, on attend le soleil matinal du samedi en échangeant des banalités. Les mélomanes se donnent rendez-vous au Piment Café, le jazz club en vogue de la ville. Affranchi des frais d’entrée modiques, on peut s’installer à une table et siroter une Three Horse Beer bien callé sur une chaise pliante bas de gamme made in China genre « Opération Solde d’été », le lot de 6 pour 19,99 Euros au Bricojardin de Montluçon. Les avant bras collé au bulgomme lui-même collé à la bière, on attend patiemment son assiette de frites ou la soupe Van Tan Mine commandées il y a une heure déjà. Juste avant le premier set, c’est généralement le moment d’interpeller la serveuse pour lui demander si elle n’avait pas remarqué un léger délai au niveau du service. Alors que la foule s’amoncelle dans la petite salle, et que les tables disponibles se font rares, elle vous annonce, l’œil vitreux et d’une mine désolée qu’il n’y a plus de frites à cette heure-ci. Bon, il reste de la bière ? Alors deux THB « mangatsika » (bien fraîches). Le Piment Café a ses habitués, autant chez les musiciens que dans le public. Il faut venir assez tôt pour être sûr d’avoir une place, et pas celle de derrière le poteau ou bien la chaise BricoJardin ressoudée 50 fois par le copain du patron, celle qui vous laissera choir alors que vous regagnez votre table après avoir inspecté la cuisine en quête de trois patates à éplucher et balancer dans l’huile comme ça vite fait, quand même des frites c’est pas dur à faire – y pourrait se faire un max de pognon si ils commandaient 30 kgs de patates le vendredi matin. Les habitués du public, toujours bien placés et toujours les derniers à partir, viennent retrouver les habitués de la scène. Les jazzmen de Tana qui traînent leurs silhouettes de cabaret en cabaret et qui gardent le meilleur pour la fin, apothéose musicale d’un Vendredi joli : le Piment Café.

Le Piment Café a ses habitués, autant chez les musiciens que dans le public. Il faut venir assez tôt pour être sûr d’avoir une place, et pas celle de derrière le poteau ou bien la chaise BricoJardin ressoudée 50 fois par le copain du patron, celle qui vous laissera choir alors que vous regagnez votre table après avoir inspecté la cuisine en quête de trois patates à éplucher et balancer dans l’huile comme ça vite fait, quand même des frites c’est pas dur à faire – y pourrait se faire un max de pognon si ils commandaient 30 kgs de patates le vendredi matin. Les habitués du public, toujours bien placés et toujours les derniers à partir, viennent retrouver les habitués de la scène. Les jazzmen de Tana qui traînent leurs silhouettes de cabaret en cabaret et qui gardent le meilleur pour la fin, apothéose musicale d’un Vendredi joli : le Piment Café. Quand la salle reprend en chœur les paroles des chansons de Silo, comme un hymne à la mélancolie qui hante la conscience collective malgache, une bouffée d’amour envahit le cœur. On oublie les frites et la soupe qu’on a toujours pas mangé. On s’en fout, au fond, d’avoir mal au cul sur ces chaises de pacotille mal rafistolées. On est bien, la chemise trempée de sueur parce qu’il fait chaud dans cette petite salle et les avant-bras collés au bulgomme fleuri. On est bien assis avec ses copains, à trinquer en fredonnant les refrains de Silo. Vendredi joli. Un soir sur terre. Un petit concert. La musique, quelques verres, l’amitié. C’est une simplicité partagée. Un moment d’émotion éphémère. Encore une bonne soirée au Piment Café.

Quand la salle reprend en chœur les paroles des chansons de Silo, comme un hymne à la mélancolie qui hante la conscience collective malgache, une bouffée d’amour envahit le cœur. On oublie les frites et la soupe qu’on a toujours pas mangé. On s’en fout, au fond, d’avoir mal au cul sur ces chaises de pacotille mal rafistolées. On est bien, la chemise trempée de sueur parce qu’il fait chaud dans cette petite salle et les avant-bras collés au bulgomme fleuri. On est bien assis avec ses copains, à trinquer en fredonnant les refrains de Silo. Vendredi joli. Un soir sur terre. Un petit concert. La musique, quelques verres, l’amitié. C’est une simplicité partagée. Un moment d’émotion éphémère. Encore une bonne soirée au Piment Café.